11 dicembre 2020

Il mio Mondrian: come e perché

Ogni mattina mi accomodo nella mia poltrona in veranda e guardo davanti: ecco quello che vedo e che è mostrato da questa fotografia.

All’orizzonte si intravede il monte Soratte e alle 10 di mattina di una bella giornata di sole, regalataci dall’ottobrata romana, un bel cielo blu fa spazio alla sua sinistra alla colorazione di due palme in un dolce e traverso giallo. Inquadrato, come in una cornice, dai montanti della vetrata, intravedo alla mia destra il muro di un rosso mattone, che cinge e ferma il mio terrazzo, mentre in primo piano i cristalli del tavolo, su cui insiste un rosso geranio, riflettono e anticipano in prospettiva tutto quello che ho avanti a me. Disturba solo, all’interno della veranda, in alto a sinistra la macchia scura di un mio quadro in controluce.

Sto bene, e lascio fluire i miei pensieri e le immagini che li accompagnano, come acqua dal rubinetto, direbbe Paul Valery. Immagini, appunto, perché quello che vedo non è quello che percepisco ma quello che viene riversato in quelle che si chiamano le nostre rappresentazioni mentali.

Non c’è mai nulla di nuovo, si dice, e, in effetti, tutto – le nostre esperienze, pensieri e immagini -– è già registrato nel cervello da quando veniamo al mondo e nel corso del tempo. Le immagini, in particolare, vengono selezionate, ordinate, catalogate e depositate in appositi scomparti della memoria, proprio come avviene con i file di un computer che vengono identificati attraverso apposite keyword. Quel cielo blu lo trovo già nella mia memoria, dove sarà rintracciabile con la keyword “CIELO”. Ma quelle immagini non corrispondono a quello che vedo, perché vengono costantemente rielaborate e ridisegnate dalla nostra mente secondo le regole proprie della percezione.

Stando così le cose – mi sono detto una di queste mattine – come faccio ad esprimere e comunicare quello che sento dentro e che mi dà quella sensazione di sereno e leggero appagamento? Si dà il caso che dipingo e la risposta è arrivata facile: attraverso la rappresentazione artistica, in particolare la pittura.

Diversamente dalla fotografia, il pittore non si pone il problema di raffigurare la realtà, ma più semplicemente di tirar fuori quello che ha dentro. Ci sono voluti diversi secoli nella storia dell’Arte per capirlo, ma nell’arte contemporanea oggi il come vale più del cosa, per cui una sedia cessa dalla sua funzione di sedervisi sopra se viene, a determinate condizioni, esposta alla Biennale di Venezia.

Nell’affrontare il mio problema ho scelto la via tradizionale e – visto tutte le linee che affollano il mio panorama – ho istintivamente pensato di seguire il modello di Piet MONDRIAN, quel pittore a tutti noto per aver inserito quadrati e rettangoli colorati un po’ qui e un po’ là all’interno di una griglia di linee orizzontali e verticali incrociate. Niente diagonali, niente linee curve, niente prospettive, niente contenuti o riferimenti e solo i tre colori primari: il rosso, il blu e il giallo. Una cassetta degli attrezzi decisamente povera, eppure...

L’essenziale dell’essenziale, insomma, e l’esaltazione iperbolica della pura forma segnica espressiva in sè e per sè.

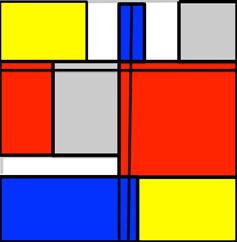

Ed eccone qui il risultato:

Per prevenire l’obiezione, peraltro frequentissima nel campo dell’astrattismo del tipo: “ma quella roba lì la so fare pure io”, cercherò di spiegare come sono arrivato ad un risultato così apparentemente lontano dalla tecnica di un buon pittore del secolo scorso.

Il punto di partenza è che la composizione di un quadro risponde a delle regole precise, in questo caso della percezione visiva, che il pittore conosce, intuitivamente o consapevolmente, ab immemore, ma che il profano ha tutto il diritto di ignorare (da cui nasce la riportata obiezione). Il che spiega sia i diversi tentativi operati che si sono rivelati insoddisfacenti

sia le dieci ore buone impiegate per trovare il giusto assetto tra i vari componenti. Del resto, ogni processo creativo è un procedimento per tentativi e scarto degli errori.

Cominciamo dall’inizio. Quando ci soffermiamo a guardare un quadro, il nostro occhio scorre dalla sinistra in alto, va a destra, poi ritorna in basso a sinistra per finire in basso a destra. Figuratevi un percorso che corrispondo alla lettera “ Z”. Questo, di norma, è l punto di “ingresso” e che anche nel mio caso attira la mia attenzione. La mia composizione, infatti, rende l’intensità della luce del mattino sulle due palme con un giallo brillante. La luce viene da destra, da dove sorge il sole.

A seguire, si apre il fondale del cielo, con la sue luce chiara e la dominante blu che si alterna con il bianco di alcune nuvole, che poi si ingrigiscono, uscendo dal nostro campo visivo (sequenza bianco, blu, bianco, grigio). A questo punto, concentrandoci verso la parte alta della composizione, si percepisce oltre che una sensazione di leggerezza, dovuta alla presenza ci toni chiari e brillanti, anche quella di una certa lontananza e profondità.

Questo è dovuto all’altezza della linea dell’orizzonte, secondo la regola dei “due terzi”. Dice la regola, “classica”, che questa linea deve essere posizionata nel terzo, in alto o in basso, dello spazio utile della composizione, e non a metà, pena la sensazione di una immagine piatta e senza vita. La violazione della regola è palese nei due precedenti tentavi falliti: nel primo, non si capisce neanche qual’é, e nel secondo la linea rossa la pone a metà, dividendo lo spazio in porzioni quasi identiche.

Qui, invece, l’orizzonte è nettamente marcato da una linea nera, raddoppiata, che ritroviamo nel terzo inferiore, a segnare il primo piano, in perfetta simmetria tra il su e il giù. La simmetria, in effetti, governa tutta la composizione in cui si contrappongono vuoti e pieni, destra e sinistra, alto e basso, e i pesi diversi dei singoli componenti. I gialli e i grigi – di estensione quasi identica – si bilanciano tra di loro formando idealmente una “X”. Un sottile rettangolo bianco nel terzo inferiore richiama il bianco più volte presente nel terzo superiore, dandogli consistenza. Il rosso, in chiusura del terrazzo, è nettamente più esteso e pesante della sua ripresa nel lato sinistro (il geranio?) perché deve compensare l’invasività del componente grigio, “disturbo” nella mia visione. Il blu, infine – in primo piano – rispecchia l’immagine del cielo riflessa nei cristalli del tavolo.

Per evitare equivoci, non è che una mattina mi sono svegliato e ho deciso programmaticamente di tradurre con precisione ragionieristica i paradigmi della pittura astratta alla mia visione. Le cose non funzionano così nella nostra mente quando si mette in moto un processo creativo, qualunque sia il suo oggetto: un quadro, un design, un’opera letteraria, musicale o d’architettura. Sotto questo aspetto il mio esercizio costituisce solo una interpretazione a posteriori dei codici di lettura di un processo creativo specifico che risulta in una forma astratta.

C’è sempre un prima, confuso e indefinito, irrazionale e un pò misterioso, a volte persino casuale, come la mela di NEWTON, da cui si parte. Poi il pennello va per conto suo fino a narrare qualcosa che trova rispondenza nelle nostre rappresentazioni mentali di cui ho fatto cenno. L’importante è che il racconto sia ben articolato, organizzato e strutturato, in modo che –in buona sostanza – il suo risultato sia armonico.

Insomma, è sempre la stessa armonia scoperta dall’architettura nel rinascimento, nella sezione aurea in geometria, nella successione delle note in musica. L’inizio della Va di L. Van BEETHOVEN – – – – - (ta ta ta taaaa) non sarà mai la stessa cosa di – – – – – – (ta ta ta ta ta ).

Come avrebbe detto qualcuno che se ne intende, si tratta, alla fin fine, “di mettere le cose al loro posto giusto”.

@2020 - Prof. Avv. Stefano Sandri