30 maggio 2016

Che cos’è il copyright 2.0 e perché ci riguarda da vicino

Tutti noi pubblichiamo ogni giorno opere e rappresentazioni che non ci appartengono. Postare la versione digitale di un quadro o di un manifesto, scattare una foto al museo, scambiarci del software, remixare una canzone, usarla come sottofondo di un video, sono azioni che non sono permesse dalla legge, almeno in teoria. Eppure lo facciamo.

Illustrare i nostri pensieri e comunicare i nostri stati d’animo con opere altrui è parte del nostro essere sociali e definisce la nostra identità nella società digitale.

Una nazione di trasgressori

Nel suo ultimo libro, “Infringement Nation” (Una nazione di trasgressori), John Tehranian ha calcolato l’ammontare delle multe che una persona potrebbe dover pagare per violazione ripetuta del copyright nell’arco di un’intera giornata. Il risultato è di alcuni milioni di dollari.

Quello del libro è un caso estremo e paradossale, ma ognuno di noi si può identificare nel professore del racconto di Tehranian.

Oguno di noi viola copyright quando rispondendo a una email ne riproduce il messaggio originario; quando annoiato dalla riunione copia le architetture della Sagrada familia, quando a lezione distribuisce fotocopie di libri per un’esercitazione, quando fotografa un’opera d’arte e la pubblica sul web, quando canta Happy Birthday alla festa di compleanno di un amico, quando include nel suo filmato il poster dell’atrio del cinema dove si trova in compagnia, quando incorpora il video di un serial televisivo nel suo blog e così via.

Nessuno forse interverrebbe per arrestare il nostro trasgressore, la tutela del copyright è una questione di numeri e di danno economico potenziale, ma da questo esempio si capisce perchè molte delle ultime battaglie intorno a Internet si sono combattute intorno alla tutela del copyright. (Leggi anche “Adesso vogliono tassare pure i link sui contenuti online“).

Copyright wars

Da una parte gli Studios hollywoodiani e le major del disco che lamentano la perdita di importanti ricavi a causa della pirateria, dall’altra i carrier di telecomunicazioni e gli Internet service providers accusati di favorirla.

Da una parte associazioni discografiche e sindacati autori che vogliono il controllo su ogni file digitale, dall’altra i produttori di elettronica di consumo che hanno messo nelle mani di giovani e meno giovani dispositivi che funzionano come tipografie universali e sostituiscono set cinematografici e sale di registrazione.

Da una parte istituti di regolazione come la Wipo e la Wto, dall’altra le associazioni di difesa della privacy e della libertà d’espressione come la EFF e Privacy international che ritengono inaccettabile violare la privacy degli utenti per perseguire presunte violazioni della proprietà intellettuale altrui.

In mezzo rimangono gli autori cui vengono spesso riconosciute solo le briciole del proprio lavoro e che per questo sono spesso in rotta con chi dovrebbe curarne gli interessi (le collecting societies come la monopolista SIAE in Italia). E poi ci sono gli utenti che vedono nell’irrigidimento del copyright un modo per limitare la propria libertà di creare e condividere opere digitali legalmente acquistate o di remixarle per produrne di nuove. Chi ha ragione?

Le leggi a tutela della “proprietà intellettuale”

Vero è che il copyright è diventato un campo di battaglia, ma è altrettanto certo che il copyright non è un diritto naturale.

Probabilmente l’attuale legislazione a difesa del diritto d’autore è inadatta al nuovo contesto digitale.

In aggiunta, l’irrigidimento della tutela della cosiddetta “proprietà intellettuale” (termina che riassomma i diversi statuti del brevetto, dei marchi e del disegno industriale oltre al copyright), rischia di realizzare a un nuovo giro di vite sulla libertà di comunicare via Internet.

Questa impressione è forte a vedere le proposte di legge che si sono succedute negli anni per garantire il rispetto dei diritti morali e patrimoniali delle opere d’ingegno. Ma il DMCA, l’IPRED I e II, i Trips, le leggi Sopa, Pipa, Scotus, Acta, e infine il TTIP, hanno dimostrato a più riprese il loro carattere repressivo e destato una vasta opposizione che, nel caso dell’accordo anticontraffazione ACTA, e del TTIP si è tradotta addirittura in proteste diplomatiche, di piazza, di Parlamenti e associazioni.

Rubare è sbagliato, lo sappiamo tutti

Quelle leggi sono sbagliate, ma questo non vuol dire che sia lecito appropriarsi del lavoro altrui.

L’affermarsi del diritto d’autore ha infatti reso chiaro a tutti che anche il “lavoro” intellettuale va riconosciuto e come tale vada pagato.

Il lavoro creativo va pagato, ma a un prezzo giusto e al suo autore però, senza dimenticare che la sua stessa ragione d’esistenza, in quanto monopolio temporaneo dello sfruttamento di un’opera creativa, è concesso dagli stati per bilanciare gli opposti diritti dell’autore di continuare a produrre opere guadagnandoci, e della società che ne può beneficiare per crescere e migliorarsi. Esattamente il patto che è saltato tra autori e fruitori di opere creative.

La questione è proprio che il copyright non bilancia pù i diritti dei titolari e quelli della società “ed è diventato sempre più estremo” secondo la definizione di Bruce Perens, il padre dell’Open Source Definition.

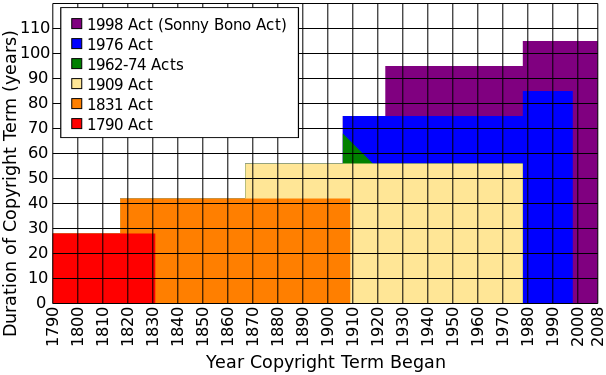

In effetti alle orgini dell’industria del “monopolio della copia”, in America era di 28 anni e finiva 14 anni dopo la morte dell’autore o per il suo mancato rinnovo quando l’opera finiva nel pubblico dominio e diventava di proprietà pubblica e chiunque la poteva usare a piacimento. Dopo il “Mickey Mouse Act” che ha allungato ulteriormente il diritto d’autore negli USA almeno in Europa il copyright è rimasto (quasi) quello della Convenzione di Berna e in Italia dura 70 anni dopo la morte dell’autore.

Tuttavia c’è un irrifidimento delle leggi che lo applicano a cui non corrisponde un adeguato ampliamento dei limiti e delle eccezioni, il famoso equo utilizzo (il Fair use americano). La situazione è tale che anche in Italia le leggi obbligano gli intermediari come gli Internet Service Provider a diventare poliziotti del copyright ed è possibile chiudere interi siti anche solo per una presunta violazione.

Le alternative al copyright tradizionale

Per questo motivo studiosi come Philippe Agrain parlano di “frenesia dell’appropriazione” (vedi il suo libro del 2007, Causa Comune) secondo cui gli attori industriali tentanto di imporre modelli di consumo sincronizzati sui loro prodotti attraverso una promozione sfrenata e sepre più invadente sia dello spazio pubblico che della vita privata.

Ma anche Jean Claude Guedon (Per la Pubblicità del sapere, 2004) e Marco Ricolfi ritengono che la vecchia formula di “Tutti i diritti riservati” sia inadatta all’ambiente digitale. Insieme a un pezzo di Parlamento Europeo. Si dice infatti che la maggior parte dei contenuti di Youtube e Facebook sia tutelato da diritti d’autore non riconosciuti.

E però non sempre gli aventi diritto, i rightowners, chiudono un occhio e più spesso chiedono interventi drastici ai parlamenti come è accaduto con la Hadopi e la dottrina dei three strikes, la disconnesione forzata da Internet dei downloaders recidivi, pure sconfessata dalla Corte Costituzionale francese, che continua a suscitare malumori fra i netizen.

Dice Philippe Agrain: “Il Copyright e il controllo esclusivo delle copie è profondamente inadatto all’ambiente digitale dove può esistere solo togliendo la possibilità a miliardi di persone la capacità basilare di copiare e scambiare dei files.” Tuttavia anche lui crede che il diritto degli autori di essere riconosciuti e remunerati è ancora pienamente valido, “solo che bisogna farlo finanziando attività creative che non richiedano il controllo su quello che fa il pubblico.”

Dopo il successo di iTunes e con i buoni introiti della musica online sembra ora che l’industria discografica, almeno quella, si stia dirigendo verso modelli di business compatibili con la fruizione digitale.

Il Copyright 2.0

Negli anni sono state molte le proposte di modifica del copyright. Il maggior successo lo vanta l’iniziativa di Creative Commons avviata tra gli altri dal giurista conservatore Lawrence Lessig. Il suo scopo principale è di rimettere nelle mani degli autori il controllo delle opere per consentirne l’uso più ampio possibile senza mettere in discussione la possibilità di guadagnarci e di vedersene attribuita la paternità, un concetto sintetizzato nello slogan “Alcuni diritti riservati” e da un logo che include due “c” anziché una, dentro il consueto cerchietto che identifica il copyright tradizionale.

Wikipedia, l’enciclopedia online fatta dagli utenti, tutela la propria opera magna in questo modo. I più importanti motori di ricerca permettono di filtrare nella ricerca avanzata le risorse da trovare indicando il tipo di licenza con cui le vogliamo e grandi magazzini di opere, come Flickr ad esempio, indicano chiaramente quando le opere sono di libero utilizzo.

Creative Commons ha contribuito a creare una cultura del “permesso d’autore” sulle opere aperte a nuovi usi e contaminazioni, ribaltando la logica del diritto d’autore inteso come qualcosa di esclusivo e da proteggere per sempre, anche quando le opere non sono più di interesse commerciale.

Eppure, aumentando l’importanza economica dei diritti di utilizzazione economica di informazioni, dati, conoscenze, opere dell’ingegno, e aumentando il numero di persone connesse a Internet e capaci di scambiarsi file commerciali con un colpo di clic, tutto questo non basta. (Leggi anche “Il copyright non è naturale, perciò ce ne infischiamo“)

Secondo Agrain: “Dobbiamo accettare l’idea della coesistenza fra player commerciali e l’attività online di milioni di individui. Chiunque oggi può creare e scambiare opere creative destinate al pubblico. Non tutti però sono in grado di catturare l’attenzione necessaria a farlo. Quindi la vera chiave è l’individuazione, la segnalazione, l’accessibilità dei contenuti di potenziale interesse per gli utenti. La vera competizione si sposterà qui e beneficerà tutti. Ognuno avrà il suo ruolo, i numeri e l’intelligenza della moltitudine da un lato e la centralizzazione della conoscenza e l’abilità di brandizzare il prodotto da parte delle aziende".

È un italiano quello che prova a ricreare questo equilibrio. Il professore Marco Ricolfi ha proposto un nuovo tipo di copyright, il copyright 2.0. L’idea di base è semplice: tutte le opere devono stare nel pubblico dominio, tranne che gli autori, i titolari dei diritti, vogliano altrimenti. “Lo chiameremo Copyright 2.0”. “Potrà convivere con le vecchie formule di tutela e affiancarlo per rendere la società più giusta e più libera”.

Bibliografia ragionata

- Marco Ricolfi, “Copyright Policy for digital libraries in the context of the i2010 strategy“, paper per 1st Communia Conference on the Digital Public Domain, Louvain-la-Neuve (Belgio); online qui.

- Macaluso, F., E Mozart finì in una fossa comune. Vizi e Virù del copyright, Egea, Milano, 2013

- Agrain, P., Causa Comune. L’informazione tra bene comune e proprietà, StampaAlternativa, Roma, 2007

- Lessig, L., Cultura libera. “Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l’estremismo della proprietà intellettuale“, Apogeo, Milano, 2005.

- Pascuzzi e Caso, “I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d’autore italiano“, CEDAM, 2002.

- Richard Stallman, “Free Software, Free Society: The Selected Essay of Richard M. Stallman”, GNU Press, 2002.

Dott. Arturo Di Corinto

Fonte: CheFuturo!